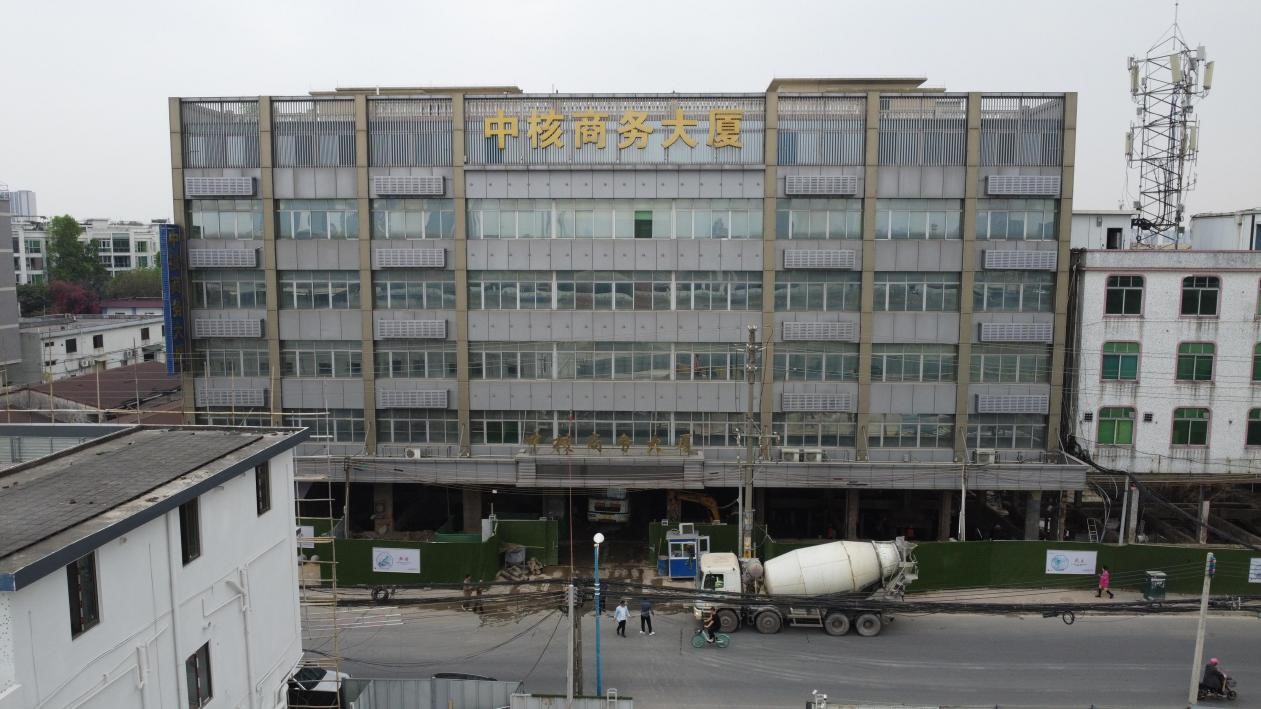

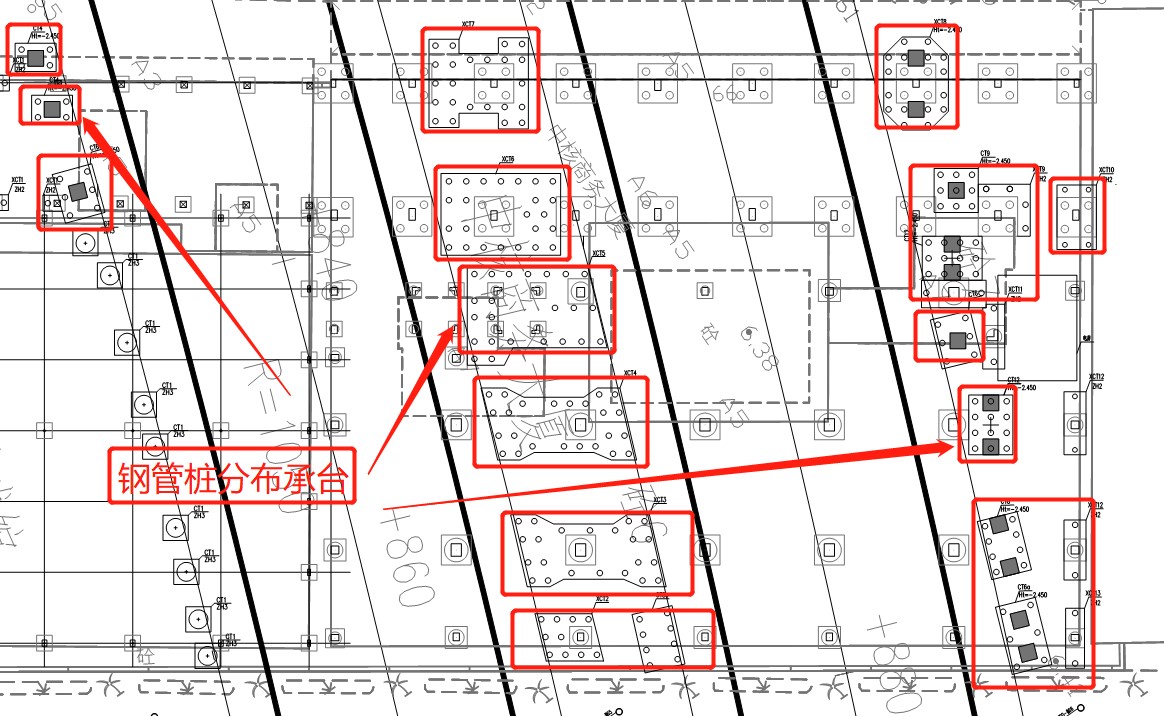

一、工程概况:中核商务大厦位于广州市番禺区沿沙路,中核商务大厦为六层框架结构,均采用桩基础。由于海珠湾隧道工程要穿越中核商务大厦底部,既有的工程桩占有了隧道空间,本工程需在隧道两侧新增桩桩基础,承台、和转换梁替换掉既有桩基础,将原建筑的上部荷载通过转换梁转移到新增桩基础上,再切除与隧道冲突的原建筑桩基,这样既能保证隧道顺利穿越,又能原位保护既有建筑。托换承台通过钢管桩承载,共计297根钢管桩,直径219mm,桩长39.5m,桩底部入微风化层,入岩要求17m—21m深。

|

|

|

| 中核商务大厦航拍图一 |

中核商务大厦航拍图二 |

海珠湾隧道北侧6-10号楼分布图 |

二、本工程施工的两大难点:

1、施工难点一:根据设计图纸要求,中核商务大厦及周边建筑的部分承台,采用微型钢管压浆桩作为桩基扩展承台基础,作为托换体系的主要受力结构。钢管桩桩长40m,桩内钢管直径为219mm,单桩入岩深度为17m—21m。由于场地受限,中核商务大厦首层高度约为4.1m,开挖至基础作业面后,实际钻孔高度只有约4m左右,常规小型钻机满足不了入岩要求,大型钻孔设备无法进入楼内施工。

处理措施及效果:根据现场实际作业情况,本工程使用自主设计的新型气动潜孔钻,使其能满足室内作业要求;所有微型钢管桩基础施工采用气动跟管成桩工艺,空气潜孔锤全面钻进跟管方法,保证桩垂直度、入岩深度和桩的承载力。

2、施工难点二:基础托换跨度大,采取传统的被动受力有支撑托换,需要大量施工措施:下挖土方量大、基坑支护、高压旋喷固化、相邻结构支护,转换梁变形大会出现裂缝等,导致工期长、成本高、安全性能低。

处理措施及效果:采用智能化转换梁横向逐步加载主动受力桩基础托换技术。由于转换梁受到上部结构和桩基础的制约,要确保转换梁主动受力和控制下绕变形,在托换梁施工过程中设置预应力钢筋(要计算)和监测设备,在整个施工过程中可以实时监测到转换梁、新增桩基础主动受力和既有桩基础卸载的数据变化,从而主动掌控大跨度转换梁、桩基础主动受力的实时情况,确保既有结构安全。明显减少了施工环节,显著缩短工期、节约施工成本。

创新实现了“智能化转换梁横向逐步加载主动受力桩基础托换技术”,改变了现有的被动桩基础托换施工技术。

三、采用的新施工技术,解决施工难点:

室内、外钢管桩深入岩和穿越溶洞施工技术

钢管桩深入岩施工技术改变了现有锚杆静压桩不能入岩的问题,钻机带进钢管并能深入至17m以上微风化层,钢管桩径可以达168mm-1000mm,桩身整体好,承载能力更强。此技术还可以应用到地铁、桥梁、穿越地下溶洞等桩基础施工领域,其经济价值影响深远。

微型钢管压浆桩平面布置图

|

|

|

|

| 自主设计钻机,室内钻机工作高度3.7米 |

冲击器、偏心钻头 |

钢管桩焊接 |

钢管桩入淤泥、砂层施工作业中 |

|

|

|

|

| 钢管桩深入岩成桩 |

测量成桩深度 |

室内钢管桩桩端钢筋焊接 |

承台钢筋安装施工 |

|

改变了现有的桩基础托换设计和施工工艺,明显减少 了多个施工环节:

1:新增转换梁与新增桩基之间无需预留后浇带;

2:基坑下挖深度降低,减少土方开挖;

3:基坑下挖深度降低,无需基坑支护,放坡便可;

4:在软基基础,无需高压旋喷水泥浆固化淤泥。

5:无需增设相邻结构临时钢支撑支护

6:转换梁内设预应力,可主动的控制转换梁下绕变形;(现有转换梁20mm左右下绕变形)可以控制0.5mm左右。结构不会产生裂缝;

本施工方法明显减少多项施工步骤,显著节约施工工期和施工成本;同时可以在施工过程中实时监测到整体结构微小变化。确保了整体结构在施工转换时的安全。

|

|

1、智能化转换梁横向逐步加载主动受力桩基础托换技术

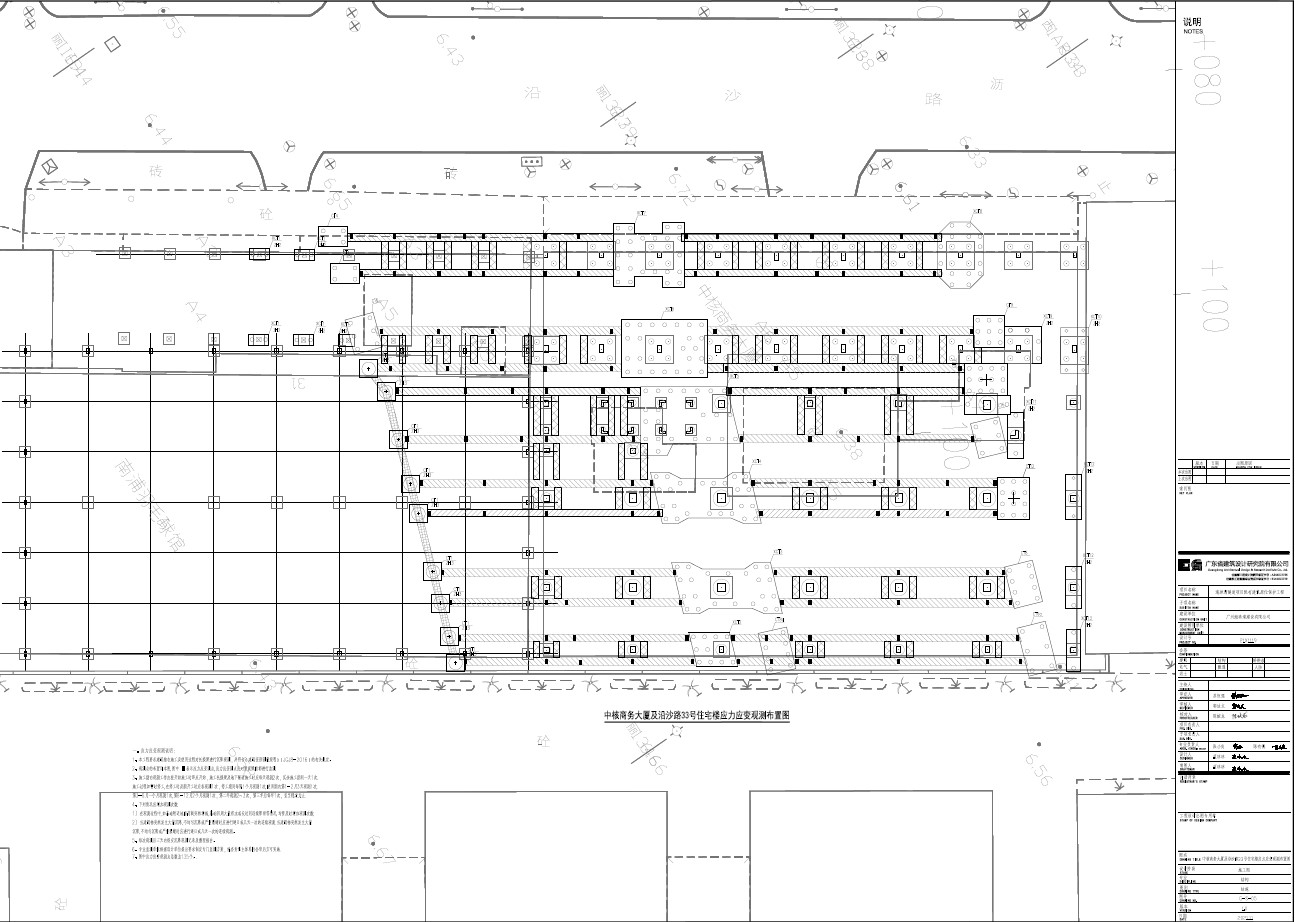

托换梁、承台、新增桩平面示意图

本工程整个托换体系通过新增托换梁和托换承台以及增大原有承台截面尺寸作为新的承重体系,完成受力转换。其中共24道预应力混凝土结构托换梁,梁高为2.2m,梁宽600mm~800mm。转换梁跨度为23.7m,一转换梁托换掉四条桩基础。增大截面尺寸承台18个,新增承台19。运用智能化转换梁横向逐步加载主动受力桩基础托换新技术的新增桩基础必须入岩。如果新增桩基础不入岩,在横向加载张拉过程中新增桩基础受力后很有可能会产生微小沉降,微小沉降可以抵消掉转换梁张拉过程的微拱效果,既有桩基础就不能够卸载,同时不能有效地控制建筑物的沉降变形。而且室内、外钢管桩深入岩和穿越溶洞施工技术解决了新增桩基础的入岩问题,可以确保建筑物在托换施工过程中建筑物的安全,可以有效地控制新增桩基础和转换梁同时主动受力,既有桩基础也同时卸载。此项施工技术既确保了建筑物不会下沉,也改变了现有的托换设计和施工工艺。

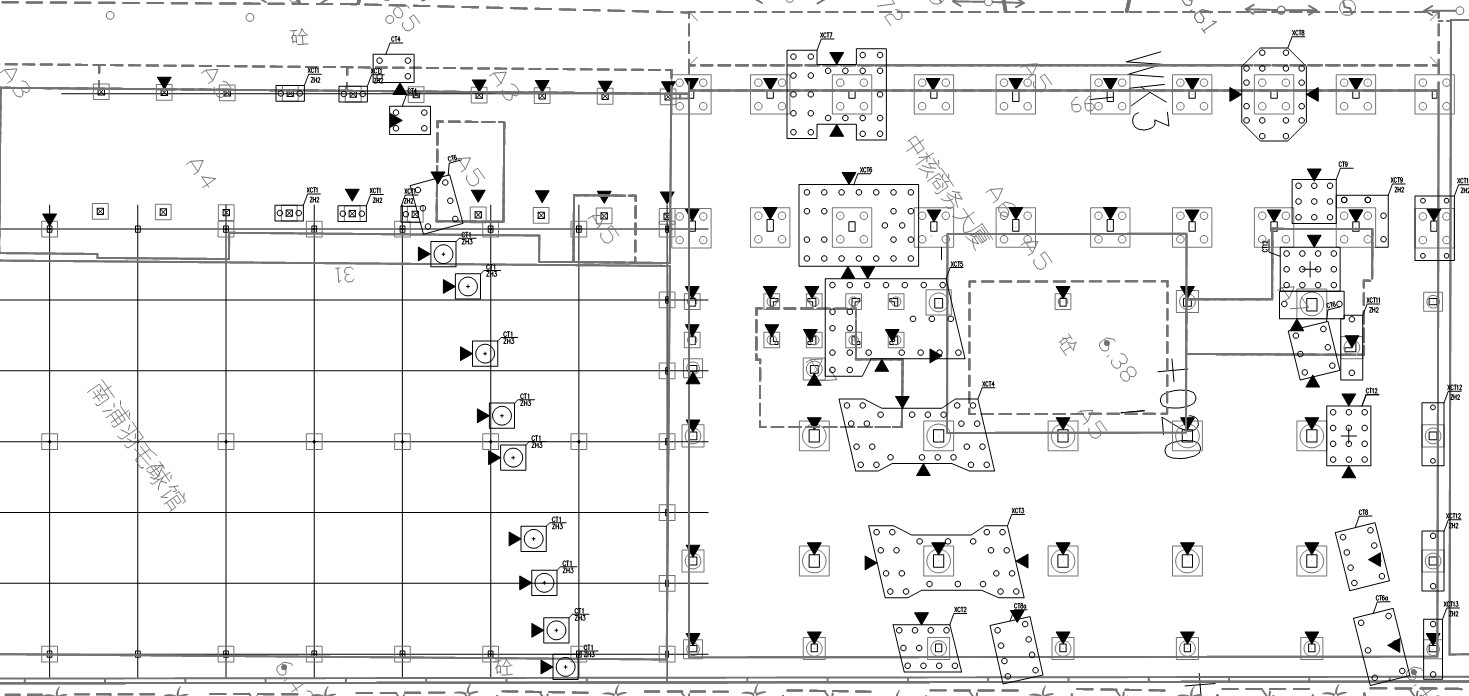

2、全过程施工监测,保证施工安全:

1)、基坑顶部水平监测:

从基坑作业开始,在基坑四周每个5m设立水平位移观测点。开始观测前3天,每天观测一次,之后每5天观测一次直至基坑回填。

2)、整体结构沉降、位移监测,新增桩基础、承台、转换梁监测和既有桩基础的卸载监测

在施工期内对整体结构布设沉降、位移监测设备并连接自动化监测系统上,在新增桩端部、承台、转换梁布设安装应力应变片、振弦式钢筋轴力计,并入自动化监测系统,前者监测确保了施工中整体结构沉降、位移安全,后者监测在施工中可以监测到转换梁主动受力以及细微变形、新增基础主动受力和既有桩基础卸载平稳的转换。两者监测确保了整体施工中安全。

沉降观测点布置图 注: 为沉降观测点

3)、整体工程监测要求:

施工期内工作由桩开始施工时即开始,施工托换梁及地下隧道施工时每天观测2次,其余施工期间1天一次,施工过程如暂停施工,在停工时及新开时应各观测1次,停工期间每隔1个月观测1次,使用期间第1-2月3天观测1次,第3-6月一个月观测1次,第6-12月2个月观测1次,第二年观测2-3次,第三年后每年1次,直至稳定为止。

应力观测示意图 注: 为应力观测点 |